40 Esslinger Gesundheitsmagazin

2 2016

Viele Patienten benötigen ein neues

Hüftgelenk, weil sie an einer Hüft-

arthose leiden. Eine Hüftarthrose kann

ohne erkennbare Ursache entstehen.

Ein kleiner Knorpelschaden oder eine

Schädigung der umliegenden Sehnen

und Gelenke gilt als Anstoß, der die

Beschwerden immer größer werden

lässt. Die Knochen reiben aufeinander

und der Knorpel weiter abgenutzt. Den

verschleißenden Knorpel kann man

nicht ersetzen. Das Gelenk entzündet

sich zudem.

Auch Hüftfehlstellungen und Unfälle

können eine Arthrose auslösen. Einige

Patienten brauchen nach einem Ober-

schenkelhalsbruch ein künstliches

Hüftgelenk.

Eine Hüftarthrose kann auch durch die

Hüftkopfnekrose entstehen. Dabei

wird der Knochen nicht ausreichend

durchblutet und beginnt abzusterben.

Den Vorgang, dass Zellen im Körper

absterben, nennen Mediziner Nekrose.

Durch einen Unfall oder einen Bruch

kann es zu einer unzureichenden Ver-

sorgung des Gelenks kommen. Als

Ursache gelten aber auch eine Verän-

derung der roten Blutkörperchen,

Sichelzellenanämie, Alkoholabhängig-

keit und die Einnahme von Kortison.

Die Knochen werden nicht mehr ver-

sorgt, sie werden porös und können

der Belastung nicht Stand halten. Die

Gelenkflächen brechen und die Kno-

chen reiben aufeinander. Es entsteht

Arthrose.

>>>

bis 90 Minuten“, sagt Professor Degreif.

Bei der Revisionsoperation muss außer-

dem ein größerer Schnitt am Bein

gemacht werden und in den meisten Fäl-

len benötigen die Patienten eine Blut-

transfusion. „Unsere Patienten sind auch

älter und leiden an Beschwerden, die das

OP-Risiko verstärken“, sagt er. Zu den

sogenannten Komorbiditäten zählen

Bluthochdruck, Diabetes oder eine Herz

erkrankung. Diese Begleiterkrankungen

können auch der Grund sein, warum Pro-

fessor Degreif von einer Operation abrät.

Zwölf bis 14 Tage wird der Patient für eine

Revisionsoperation stationär aufgenom-

men. Wenn aber eine Infektion vorliegt,

kann die Behandlung auch mal bis zu zwei

Monate dauern. Bei der septischen Revi-

sion wird das Gelenk entfernt und es

erfolgt eine Therapie mit Antibiotika, um

die Infektion zu bekämpfen. Oft folgen

nach der Entfernung des künstlichen

Gelenks weitere Operationen. „Dabei ent-

fernen wir infiziertes Gewebe, spülen die

Wunde und setzen antibiotikahaltige Trä-

ger ein, damit der Infekt ausheilen kann“,

sagt Professor Degreif. Mediziner nennen

das Infektsanierung. Aufwendiger wird

diese Infektsanierung, wenn der Erreger

nicht bestimmt werden kann. „Das ist ein

Kampf gegen einen unbekannten Geg-

ner“, sagt er. Denn dann muss getestet

werden, welches Antibiotikum die Bak-

terien abtöten kann. Die Behandlung

kann sich dann sechs bis acht Wochen

hinziehen. Patienten, die zuhause oder in

einer Pflegeeinrichtung gut versorgt wer-

den können, müssen nicht die ganze Zeit

im Krankenhaus bleiben. Durch den Roll-

stuhl sind sie mobil.

Im Anschluss an alle Revisionsoperation

ist eine Rehabilitation erforderlich. Und

auch nach einer Revisionsoperation kön-

nen die Patienten mit dem neuen künst-

lichen Gelenk Sport treiben – aber mit

Augenmaß, wie Professor Degreif emp-

fiehlt.

aw

Warum braucht man ein neues Hüftgelenk?

Klinikum Esslingen

Klinik für Unfallchirurgie

und Orthopädie

Chefarzt Professor Dr. Jürgen Degreif

Telefon 0711 3103- 2651, -2652

unfallchir@klinikum-esslingen.deGewusst?

Das Hüftgelenk

Das Hüftgelenk ist das zweitgrößte Gelenk in

unserem Körper. Dank ihm können wir gehen,

uns drehen und nach vorne beugen. Es besteht

aus dem Oberschenkelkopf und der Hüftpfanne

und verknüpft den Rumpf mit den Beinen und

verbindet die Becken- mit den Oberschenkel

knochen. Das Gelenk wird von einer kräftigen

Gelenkkapsel umhüllt, die das Ausrenken des

Gelenks verhindert. Die Knorpelschicht

zwischen den Gelenken verhindert, dass sie

aufeinander reiben.

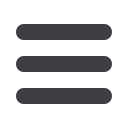

Die Hüftpfanne des künstlichen Gelenks hat sich 15 Jahre nach der Erstimplantation

gelockert. Es liegt ein lockerungsbedingter knöcherner Substanzdefekt des linken

Beckens vor (links). Die Lösung besteht in einem speziell für solche Situationen verfüg-

baren Implantat, welches durch Schrauben in den noch tragfähigen Knochenanteilen

befestigt wird und in der Folge mit seiner rauen Oberfläche in den Knochen einwächst.

ausgefräst werden musste, reicht die

sogenannte elastische Klemmung einfach

nicht aus. Wir wollen sicher gehen, dass

alles fest sitzt“, erklärt Professor Degreif.

Je nach Körpergröße und Gewicht des

Patienten kommen verschiedene Prothe-

sen zum Einsatz. Sie bestehen aus Stahl,

Titan, Polyethylen und Porzellan. Einige

sind mit künstlichem Knochenmaterial

beschichtet. „Dadurch kann der natürliche

Knochen besser anwachsen und die Pro-

these sitzt noch fester“, erklärt der Chef-

arzt.

Eine Infektsanierung

ist aufwendig

Im Vergleich zur Operation, bei der das

Gelenk eingesetzt wurde, ist die Revi

sions-OP mit einem größeren Risiko ver-

bunden. Die Operation dauert zweiein-

halb bis drei Stunden. „Das Einsetzen

des ersten Implantats geschieht in 70